0 avis

Eglise paroissiale Sainte-Radegonde de Talmont-sur-Gironde

France > Nouvelle-Aquitaine > Charente-Maritime > Talmont-sur-Gironde

Historique

De l'église romane à l'église fortifiée

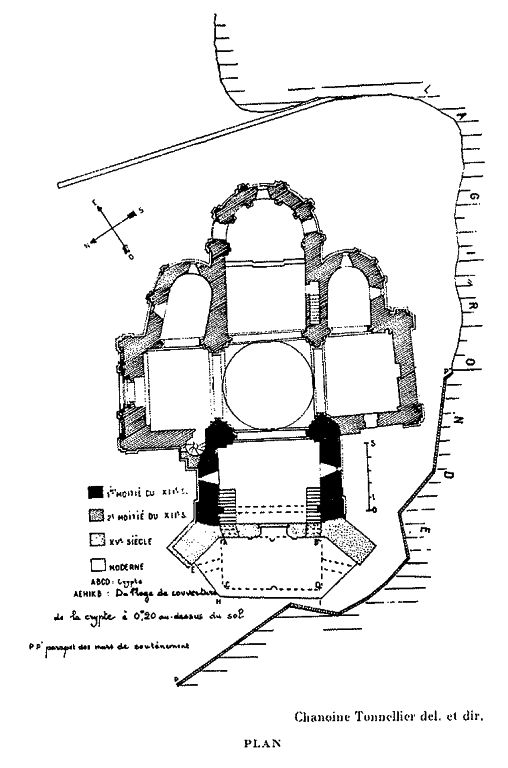

Un lieu de culte est mentionné à Talmont pour la première fois vers 1094 lorsque l'archiprêtre Guillaume Laier fait don d'une chapelle, déjà vouée à sainte Radegonde, à l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély. La donation est faite avec l'accord de Ranoul, seigneur de Talmont, de l'archidiacre Pierre et de deux chapelains, Benoît et Josselin. Quelques décennies plus tard, l'église sort de terre : l'essentiel du bâtiment actuel, d'architecture romane saintongeaise, est estimé de la première moitié du 12e siècle, sauf la nef, de la seconde moitié du 12e siècle, et la façade occidentale, du 15e siècle. Celle-ci semble avoir été édifiée à la suite de l'effondrement d'une seconde travée de la nef (qui n'en compte plus qu'une). Cette travée devait surmonter la crypte. Cet effondrement serait dû non pas à un éboulement de la falaise, mais à un défaut de conception de la crypte.

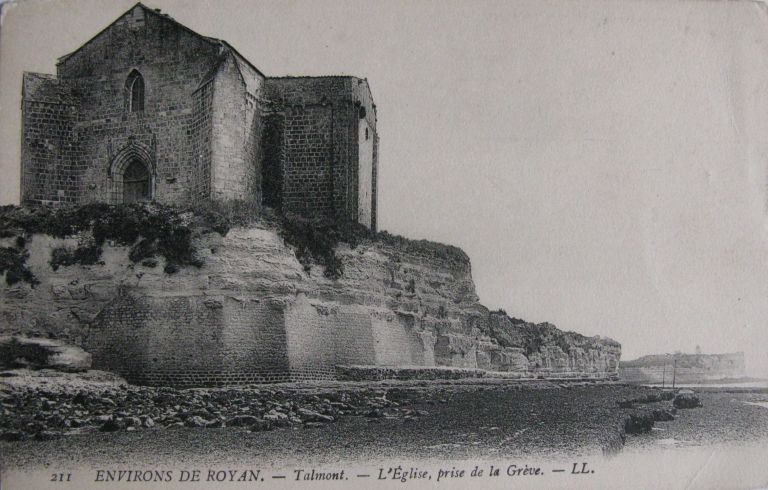

L'église fut par ailleurs fortifiée, sans doute à la fin du 13e siècle, lors de la refondation de Talmont par le roi Edouard 1er d'Angleterre, ou bien au 14e siècle, durant la guerre de Cent ans. Ce système défensif comprenait notamment un chemin de ronde que l'ingénieur Claude Masse mentionne encore au début du 18e siècle. Il indique par ailleurs que l'église est constamment menacée par l'estuaire qui "sape" la falaise. Sur ses plans, cette dernière apparaît toutefois plus éloignées de l'église qu'aujourd'hui. Sur ses mêmes plans, on distingue un abri ou ballet appuyé contre la façade occidentale. A cette époque, et jusqu'à la Révolution, l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély est encore détentrice du prieuré de Talmont.

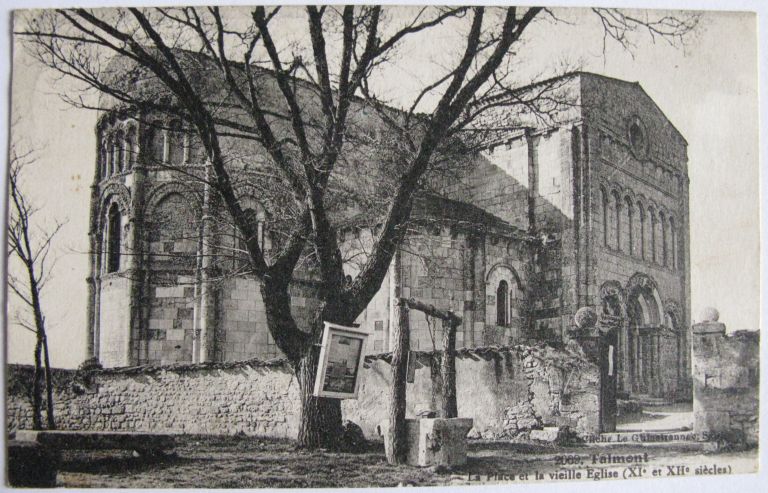

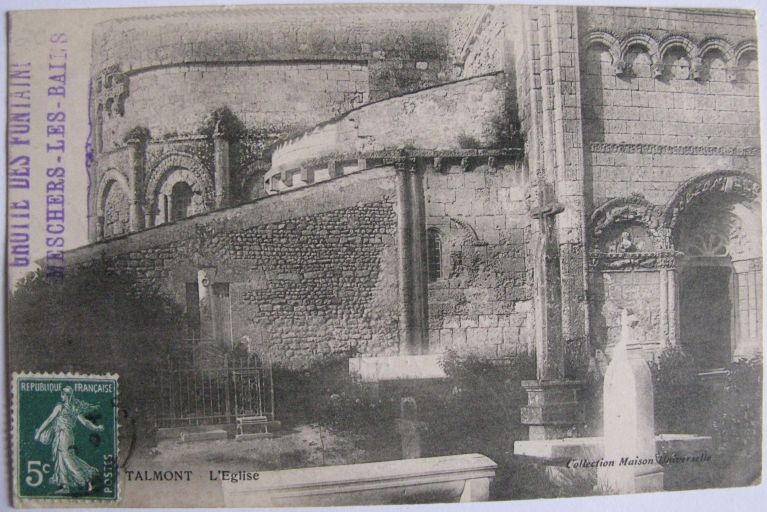

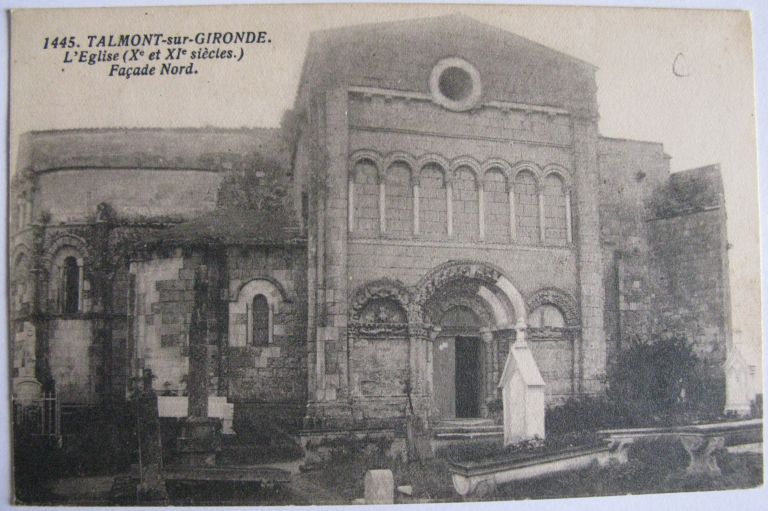

L'église avant ses restaurations (milieu du 19e siècle)

En 1794, après la fermeture de l'église comme lieu de culte, le bâtiment, rebaptisé "temple de la vérité", sert de lieu d'assemblée à la nouvelle municipalité de Talmont. En 1835, alors que le culte est de nouveau célébré, des travaux sont réalisés à l'église et à son clocher. En 1840, des réparations urgentes sont menées, le site ayant été endommagé par les vagues. Aux 19e et 20e siècles, ce souci reviendra régulièrement pousser les autorités à réclamer et/ou réaliser de tels travaux.

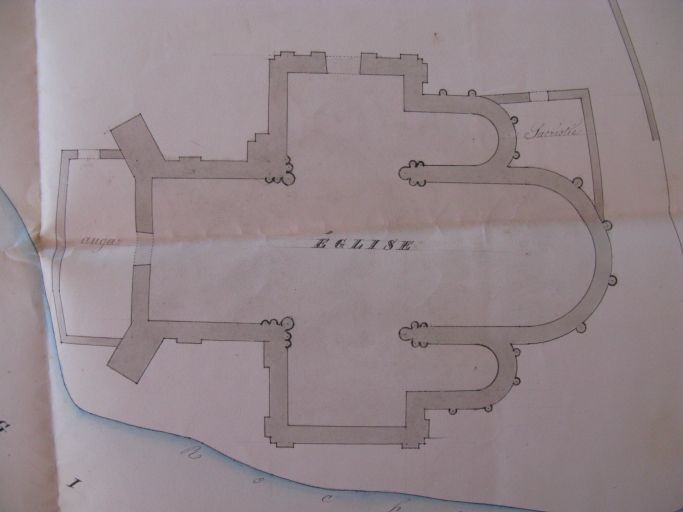

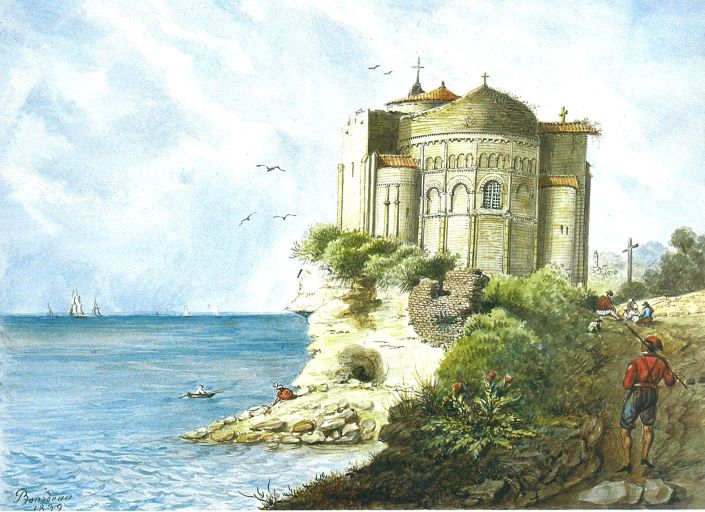

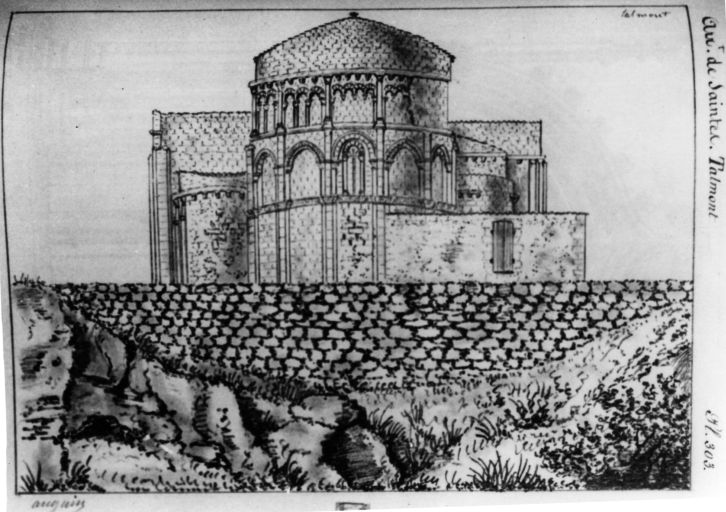

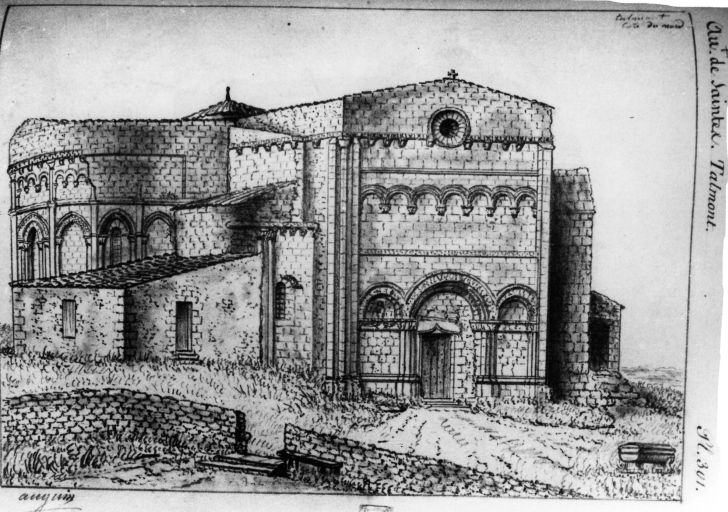

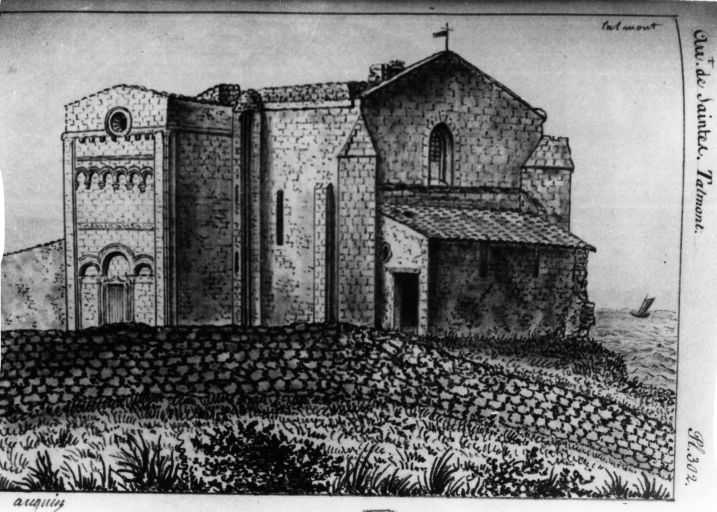

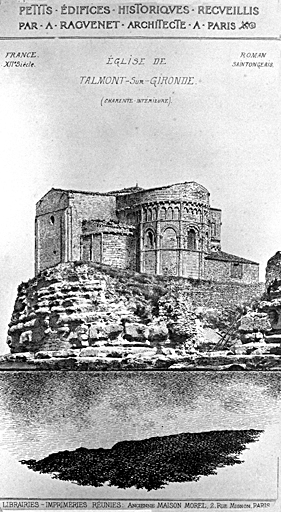

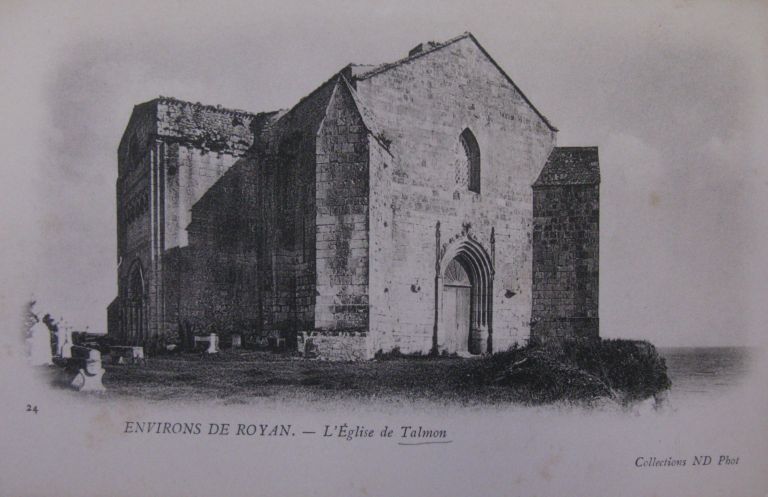

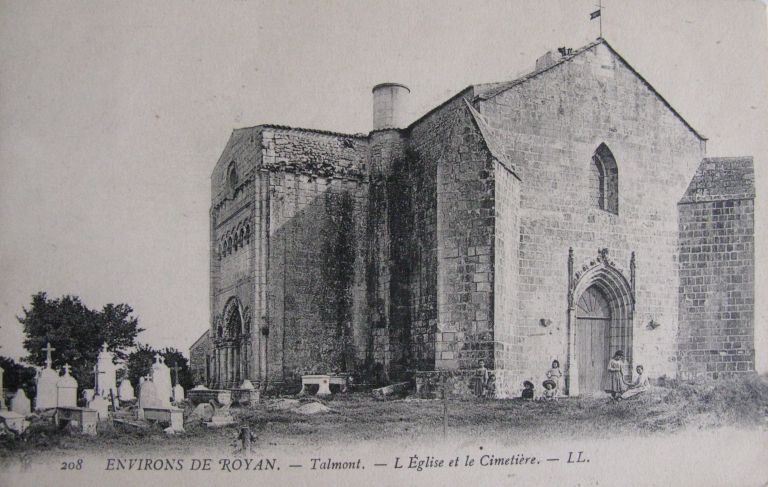

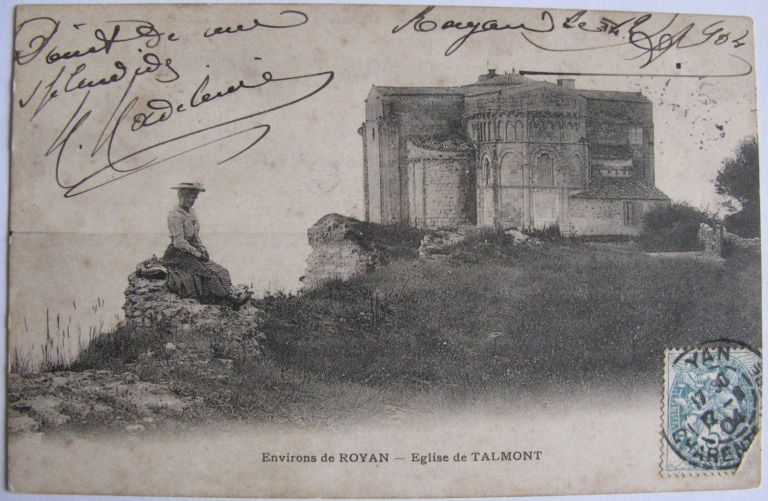

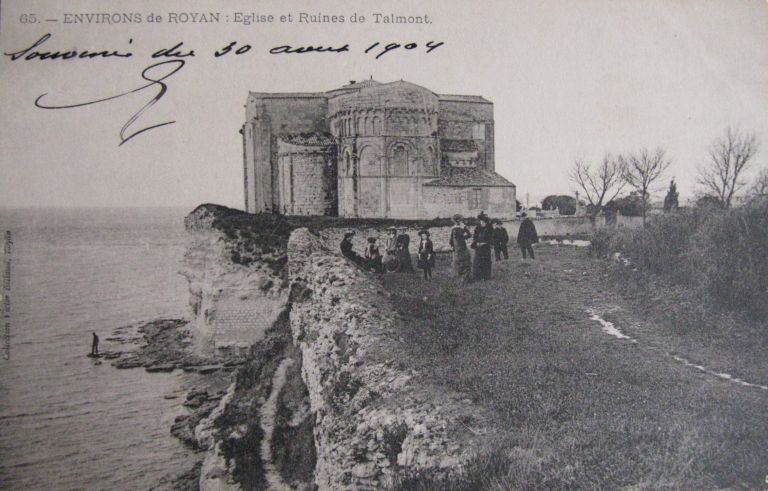

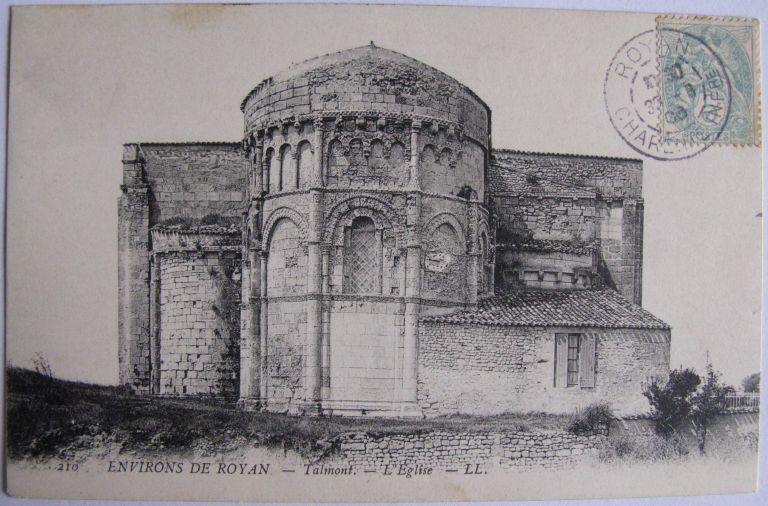

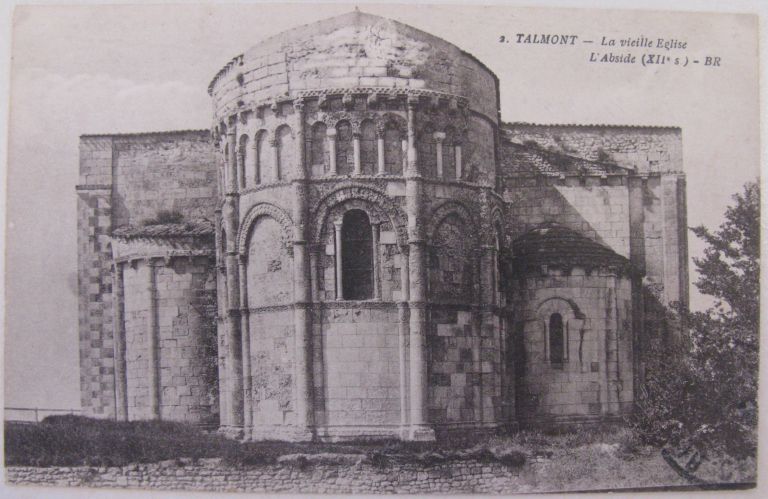

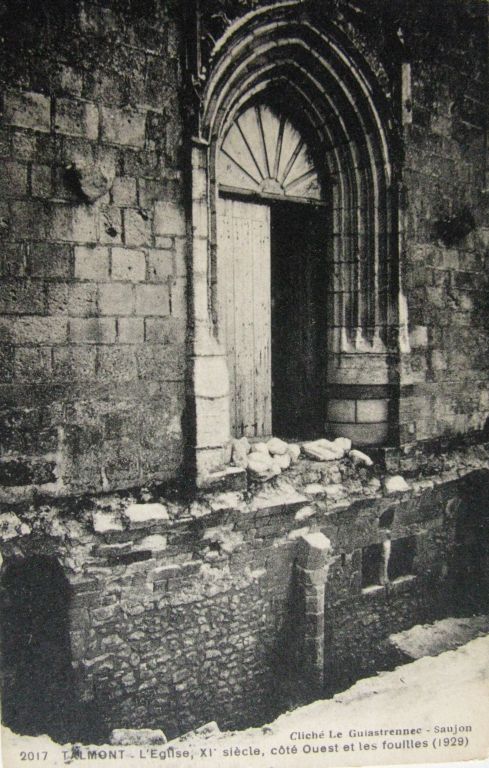

Dans les années 1830, l'église apparaît sur le plan cadastral de Talmont, avec son ballet contre la façade occidentale (ce ballet semble toutefois avoir été reconstruit depuis le début du 18e siècle), et aussi désormais une sacristie dans l'angle nord-est entre l'abside et l'absidiole nord. Le ballet et la sacristie figurent par ailleurs sur des gravures réalisées, toujours à la même période, par Louis-Benjamin Auguin. Ces gravures ainsi que des photographies de la fin du 19e siècle ou du début du 20e permettent aussi de se rendre compte de l'état de l'église, très différent d'aujourd'hui, notamment en partie haute : l'abside est alors surmontée d'un muret, sous un toit à longs pans, et son décor sculpté apparaît dégradé ; de part et d'autre, chaque absidiole est aussi surmontée d'un muret, sous un toit en appentis ; les deux bras du transept sont plus hauts qu'aujourd'hui, bien au-dessus de la corniche et des gargouilles, sous un toit à longs pans dont la pente est alors moins importante ; aucune tour carrée ne s'élève au-dessus de la croisée du transept, mais juste un toit conique presque invisible ; sur le portail nord, percé d'une porte basse avec linteau en accolade, les sculptures sont en partie manquantes ; en revanche, le petit clocher existe déjà derrière le fronton de la façade occidentale.

Une église restaurée (1890-1936)

Les différentes campagnes de restauration qui vont se dérouler à partir de la seconde moitié du 19e siècle, vont considérablement modifier l'édifice. Dès 1853, des réparations sont menées aux piles et aux colonnes extérieures. En 1866, le conseil municipal décide de ne pas relever le ballet appuyé contre la façade occidentale, qui est ainsi dégagée. Théodore Malherbe, menuisier à Talmont, est chargé de fournir une nouvelle porte d'entrée.

La restauration de l'église commence véritablement après son classement comme Monument Historique, le 16 février 1890. Dès octobre, le mauvais état de la falaise et de la toiture, notamment de l'abside, est signalé. En 1893, la tourelle d'escalier est surélevée. Après quelques atermoiements, des réparations sont réalisées à la toiture en 1895 par M. Moreau-Philippon, sous la direction de l'architecte de Saintes, Eustase Rullier. En 1897, la falaise est consolidée par un mur de soutènement tout autour de l'église. Les travaux, conçus par l'architecte Albert Ballu, sont confiés à Léonce Perrinaud, entrepreneur à Saintes. De nouveaux travaux interviennent en 1898 : reprise des bases des façades ouest et nord, recrépissage des voûtes, installation d'une girouette au sommet de la façade occidentale, à la place d'une croix en fer.

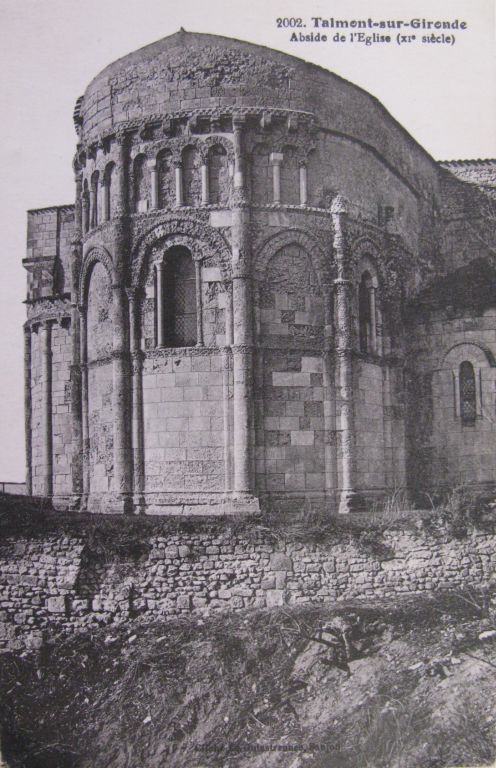

Une opération d'envergure est menée à partir de 1904-1905, selon le projet conçu par l'architecte Ballu. Il prévoit la démolition de la sacristie de manière à dégager l'absidiole nord (une nouvelle sacristie sera installée dans la chapelle absidiale sud, avec une cloison en bois). Le toit en appentis de l'absidiole nord sera remplacé par une croupe ronde, et une ancienne fenêtre murée sera restituée sur le côté nord. On interviendra aussi sur le parement de l'abside et du bras sud du transept, sur les corniches des absidioles (qui seront refaites, de même que plusieurs modillons), sur les colonnettes de l'abside et sur les voussures, colonnettes, claveaux et chapiteaux du portail nord, en remplaçant des pierres endommagées. A l'intérieur, les murs et les voûtes seront débadigeonnés (perdant leur décor peint, dont un semis d'étoile or sur fond bleu, dans le choeur) et le dallage sera refait en pierre dure de Crazannes. Une partie des voûtes sera reconstruite, avec création d'une coupole en charpente au transept, et utilisation de moellons de Saujon et de pierre de taille de Crazannes et de Vilhonneur, notamment pour les pendentifs de la coupole. Une première campagne de travaux est adjugée le 19 mai 1906 à M. Moreau-Philippon, pour 3135 francs, et commence un an plus tard. Une autre, d'un montant de 10711 francs, est décidée en 1907. Son exécution se prolonge jusqu'en 1910.

Dans l'Entre-deux-guerres, c'est tout d'abord la dégradation de la falaise qui suscite de nouveau des inquiétudes. Entre 1928 et 1936, des réparations sont réalisées sur le mur de soutènement, et les autorités municipales se penchent sur le sort de la crypte, que les assauts des vagues ont failli atteindre. Les ossements qu'elle contenait (pour un volume de 23 mètres cubes) sont retirés et placés dans une fosse commune dans le cimetière. La crypte reste dangereusement ouverte jusqu'en 1935, date à laquelle les escaliers d'accès et les maçonneries sont restaurés, et une dalle de béton vient couvrir le tout. Tous ces travaux sont réalisés par M. Gouverneur, entrepreneur à Royan, sur le devis Lucien Prieur, architecte à Boulogne-sur-Seine.

Vers une église romane saintongeaise idéale (après 1936)

Une campagne de travaux aussi conséquente que celle d'avant 1914, intervient entre 1936 et 1939. Après avoir jusque là consolidé et réparé l'édifice, on va s'attacher désormais à reconstituer et à reconstruire ce qui manque ou n'est plus, au risque de présenter au final un édifice roman saintongeais idéalisé. Dirigée par l'architecte Texier, les travaux consistent en une nouvelle consolidation de la falaise. A l'intérieur, la coupole en charpente créée avant 1914, est remplacée par une coupole en pierre. Au-dessus de cette coupole, on crée de toute pièce une tour carrée en pierre, sorte de faux clocher qui vient couronner l'édifice. Cette entreprise de restitution idéale se poursuit par la sculpture de chapiteaux et de personnages du portail nord.

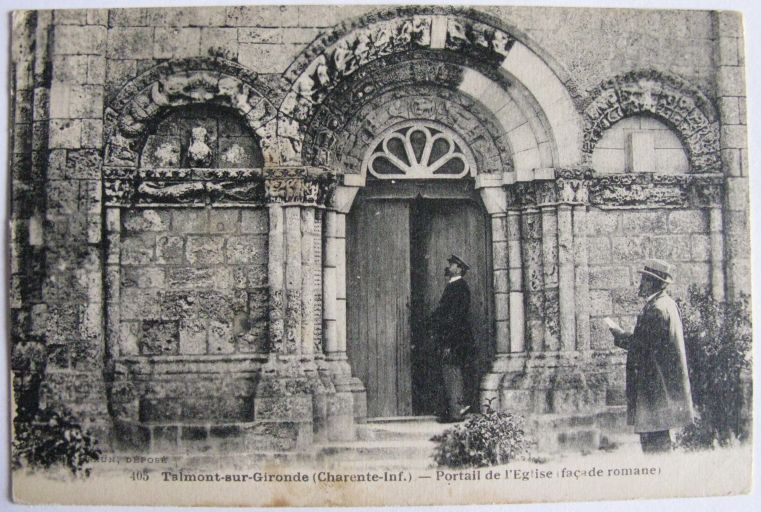

Ce dernier est l'objet de toutes les attentions lors de la campagne de travaux qui se déroule entre 1953 et 1956 sous la direction de l'architecte Jouven. La plupart des sculptures sont restaurées, voire restituées. C'est le cas notamment du personnage placé dans le tympan de l'arcade aveugle à droite, ou encore du chapiteau juste à droite de la porte, ou bien de la partie droite de la voussure centrale, que l'on restitue en symétrie par rapport à la partie gauche demeurée presque intacte.

A partir de 1970, l'architecte en chef des Monuments Historiques, M. Mastorakis dirige une nouvelle phase, majeure, d'intervention. Celle-ci concerne avant tout les parties hautes de l'église. Le fronton qui couronnait l'abside, vestige probable de l'ancien chemin de ronde médiéval, ainsi que le toit en appentis de l'absidiole sud sont supprimés et remplacés chacun par un toit à croupe ronde, comme on l'avait fait au début du siècle pour l'absidiole nord (le toit de cette dernière est également modifié par souci d'homogénéité). Le toit et la partie haute des deux bras du transept sont abaissés de façon à rendre la pente du toit plus importante. La partie supérieure de la tourelle d'escalier, construite en 1907, est supprimée. Certaines pierres sont remplacées. Celles qui avait été restituées lors des précédentes restaurations sont vieillies et patinées. Par ailleurs, les éléments d'arcature manquants sur le niveau supérieur de l'abside et de la travée d'avant-choeur, côté nord, sont restitués, et plusieurs modillons nouveaux sont sculptés sous la corniche de l'abside. D'autres sont même démontés et/ou remplacés. Les travaux concernent aussi l'intérieur (dépose de mobilier, déplacement de la sacristie dans le bras sud du transept, etc.).

Détail de l'historique

| Périodes |

Principale : 12e siècle, 15e siècle, 4e quart 19e siècle, 20e siècle |

|---|

Description

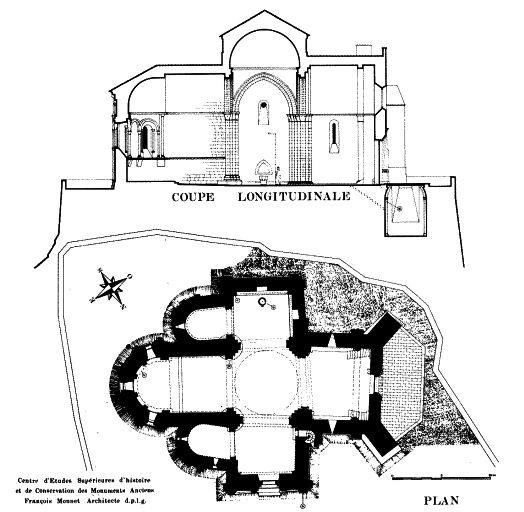

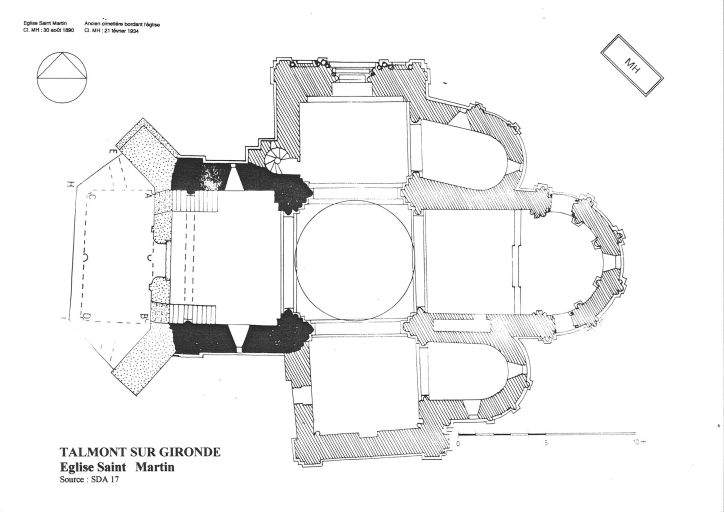

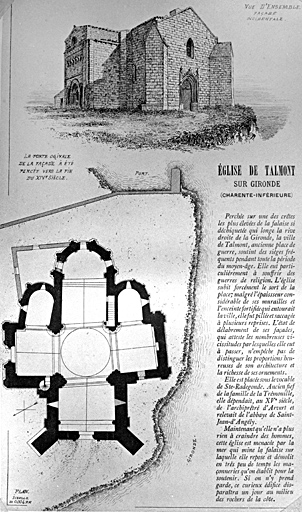

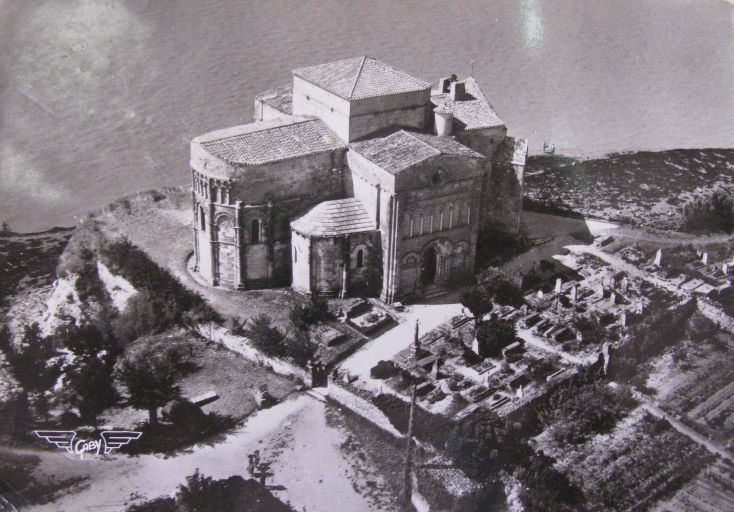

L'église, vouée à sainte Radegonde, se situe à l'extrémité sud-ouest du promontoire de Talmont-sur-Gironde. Une étroite promenade la sépare de la falaise à l'ouest et au sud. L'église présente un plan caractéristique des édifices religieux romans : un plan en croix grecque, alliant une nef, un transept, un avant-choeur et une abside, ces deux derniers encadrées par deux absidioles. L'axe de l'absidiole nord est dévié par rapport à ceux du choeur et de l'absidiole sud. Une tour carrée, faisant penser à un clocher, et couverte d'un toit en pavillon, surmonte la croisée du transept. Le reste de l'église est couvert de toits à longs pans, avec des croupes rondes pour l'abside et les deux absidioles.

L'ensemble de l'église mesure 24 mètres de long, sur 7,40 de large au niveau de la nef, 5,85 au niveau du choeur. La nef ne comprend qu'une seule travée ; elle devait en compter au moins une autre, au-dessus de la crypte, et qui se serait effondrée au 15e siècle. A la place s'élève la façade occidentale, encadrée par deux puissants contreforts. Sommée d'un fronton à corniche et d'une croix, cette façade est percée d'une porte et d'une baie en arc brisé. La porte est ornée de pinacles et d'une voussure dont l'archivolte est en accolade. De chaque côté de la porte, deux consoles ont pu recevoir des statues. Le fronton de la façade masque un petit clocher-mur. On accède à lui par le toit de la nef et par un escalier aménagé dans la tourelle située dans l'angle entre la nef et le bras nord du transept. Cette tourelle est hexagonale dans sa partie supérieure.

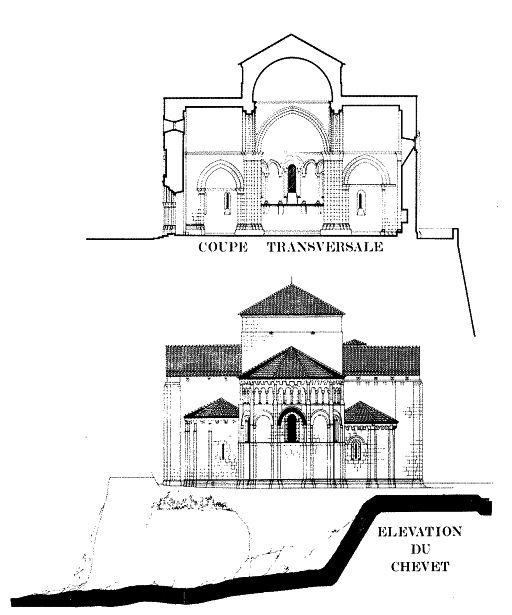

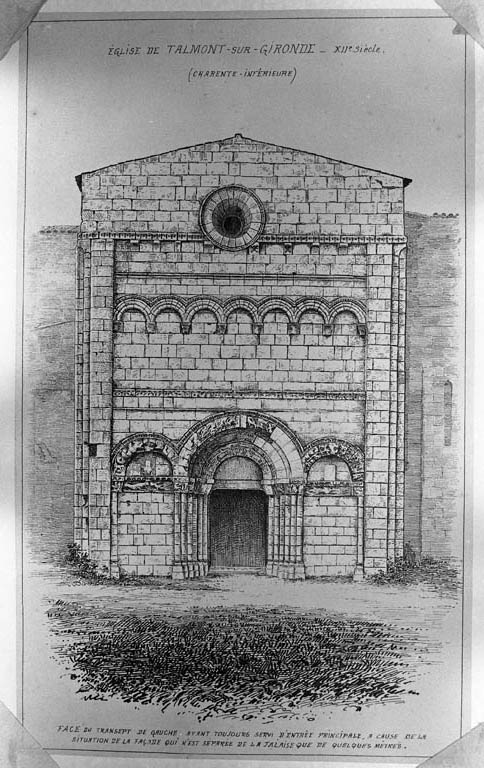

La façade du bras nord du transept présente une ornementation si abondante et riche qu'elle pourrait passer pour l'entrée principale de l'église. Encadrée par deux contreforts plats, elle comprend trois niveaux : un portail à trois arcades, dont deux aveugles, puis, au-dessus d'une corniche, une suite de sept arcades, et enfin un fronton percé d'une baie circulaire qui interrompt une corniche. La façade du bras sud du transept est beaucoup plus sobre. Elle aussi est encadrée par deux contreforts plats, reliés en partie haute par une corniche à modillons sous laquelle est percée une baie circulaire. Pour les deux bras du transept, la corniche se prolonge sur les côtés, sous des gargouilles, à l'exception du côté est du bras sud.

Chacune des deux absidioles qui encadrent la travée d'avant-choeur, est scandée par de fines colonnettes qui soutiennent une corniche à modillons. L'absidiole nord se distingue toutefois de l'autre par ses colonnettes regroupées par trois, et par ses archivoltes au-dessus des étroites baies, elles-mêmes encadrées par des colonnettes.

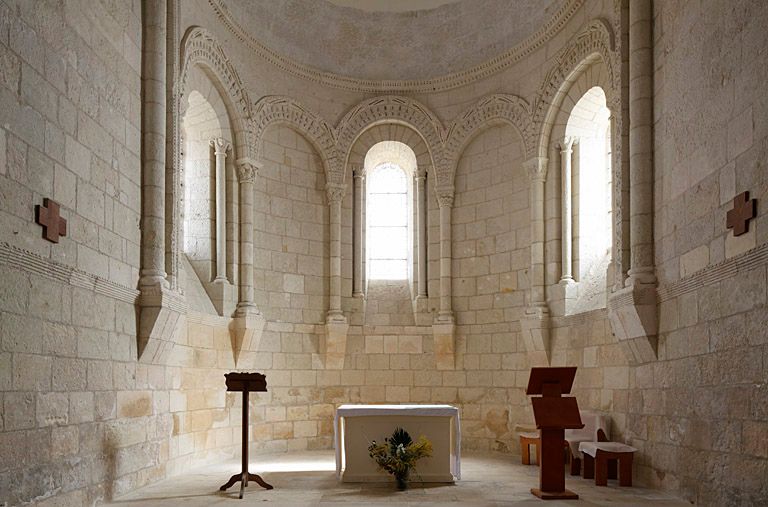

L'abside, couronnée d'une corniche en damier et à modillons, est découpée en trois niveaux par des bandeaux. Des colonnes prolongées par des colonnettes au troisième niveau, divisent l'élévation en cinq travées. Chaque travée comprend, au deuxième niveau, une arcade, percée d'une baie pour la travée axiale et pour les deux travées extérieures, aveugle pour les deux autres travées. Chacune de ces baies est encadrée par des colonnettes, sous une voussure. Le troisième et dernier niveau de la travée présente une suite d'arcades retombant sur de fines colonnettes. Cette structuration et ce décor se poursuivent sur les murs de la travée d'avant-choeur. Sur la deuxième colonne à gauche à partir de la travée centrale, on remarque un cadran solaire, surmonté de la date 1586.

A l'intérieur, la nef, les bras du transept et la travée d'avant-choeur présentent une voûte en arc brisé, de 13,5 mètres de haut, tandis que les deux chapelles absidilaes et le choeur sont en cul-de-four. Une coupole à pendentifs couvre la croisée du transept. Les quatre piliers sur lesquels retombent les arcs doubleaux et la coupole, rassemblent chacun plusieurs colonnes à chapiteaux. Un bandeau finement mouluré et une corniche en pointes de diamant courent tout autour de la travée d'avant-choeur et du choeur. Ces derniers sont séparés par un arc doubleau qui retombe sur des colonnettes. Entre le bandeau et la corniche, le mur du choeur est découpé en cinq arcades avec voussures et colonnettes sur culs-de-lampe. Les trois baies sont par ailleurs encadrées de colonnettes.

Au fond de la nef, de part et d'autre de la porte, deux escaliers descendent à la crypte. Celle-ci s'étend sous le parvis devant la façade occidentale de l'église. Ses murs et ses angles sont marqués par des piliers qui soutiennent des départs d'arcs. Ces derniers témoignent d'une ancienne voûte en berceau brisé que surmontait la travée de la nef disparue au 15e siècle et qui était donc surhaussée par rapport au reste de la nef. Cette crypte, qui a servi d'ossuaire, était divisée en deux niveaux par un plancher (le niveau supérieur devait servir de chapelle funéraire).

Détail de la description

| Murs |

|

|---|---|

| Toits |

|

| Plans |

plan en croix grecque |

| Étages |

1 vaisseau |

| Couvrements |

|

| Couvertures |

|

| Décors/Représentation |

Précision sur la représentation : Voir le dossier documentaire sur le décor sculpté de l'église. |

Informations complémentaires

Construit au 12e siècle, l'édifice succède à une première église (chapelle castrale) donnée en 1097 à l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély. Cet édifice du 12e siècle est composé d'une nef, d'un transept sur lequel sont greffées deux absidioles et d'un profond chœur terminé en abside. Au 15e siècle, une partie de la nef s'effondre ; il en subsiste une travée fermée par une sobre façade. Celle de l'époque romane était peut-être plus richement sculptée.

L'église est classée monument historique en 1890. De nombreux travaux sont réalisés par la suite pour consolider l'édifice puis pour restituer des éléments disparus, parfois même sans réalité historique avérée (comme le faux clocher). Les vestiges de la fortification du chevet sont abattus afin d'en retrouver l'aspect roman supposé.

L'église comprend aujourd'hui la nef d'une travée, le transept doté d'absidioles orientées et le chœur. La nef et les bras du transept sont couverts d'une voûte en berceau, comme la travée droite du chœur. L'abside est voûtée en cul de four et une coupole sur pendentifs (reconstruite) s'élève sur la croisée du transept.

Extérieurement, le chevet présente un intéressant décor d'architecture. Rythmé par des contreforts-colonnes, il est divisé en trois niveaux délimités par des bandeaux. Le deuxième registre est alternativement animé par les baies qui éclairent le chœur et par des arcades aveugles décorées de motifs géométriques. Une arcature aveugle agrémente le troisième niveau. L'ensemble est couronné par une corniche à modillons ornés de têtes humaines, animales ou de monstres. Cette composition d'arcades superposées se retrouve fréquemment dans les églises romanes de Saintonge.

La façade nord du transept est un autre élément marquant de cette église. Elle présente les caractéristiques d'une façade principale, généralement aménagée à l'ouest des églises. L'implantation particulière de l'édifice, en bordure de la falaise, peut expliquer ce traitement assez inhabituel. Le portail et les deux arcades aveugles qui l'encadrent sont ornés d'un riche décor sculpté, malheureusement très érodé. Sur les trois rouleaux de la voussure du portail figurent successivement des anges encadrant l'Agneau, symbole du Christ, des acrobates (?) et enfin des hommes tirant avec une corde deux lions. Sur l'arcade à gauche du portail, deux grands dragons sont représentés face à face sur l'arc ; un troisième dragon, opposé à une femme, orne la frise interne de l'arcade. À droite du portail, les sculptures sont trop érodées pour être comprises.

Ce décor apparaît comme un programme à l'attention des fidèles, porteur d'un discours chrétien sur la condition de l'homme aux prises avec le Mal (à gauche), les moyens de son Salut (au centre) et le sacrement de pénitence (à droite).

| Type de dossier |

Dossier d'oeuvre architecture |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA17045748 |

| Dossier réalisé par |

Suire Yannis

Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée et directeur du Centre vendéen de recherches historiques à partir de 2017. |

| Cadre d'étude |

|

| Aire d'étude |

Estuaire de la Gironde (rive droite) |

| Phase |

étudié |

| Date d'enquête |

2013 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel |

| Citer ce contenu |

Eglise paroissiale Sainte-Radegonde de Talmont-sur-Gironde, Dossier réalisé par Suire Yannis, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/934f7200-6b2e-4509-885d-aed78d07959f |

| Titre courant |

Eglise paroissiale Sainte-Radegonde de Talmont-sur-Gironde |

|---|---|

| Dénomination |

église paroissiale |

| Vocable |

Sainte Radegonde |

| Statut |

|

|---|---|

| Protection |

|

Localisation

Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente-Maritime , Talmont-sur-Gironde

Milieu d'implantation: en village

Lieu-dit/quartier: le Bourg

Cadastre: 2009 AA 37, 1833 B 113